近年来,现制饮品行业蓬勃发展,成为消费市场的热门领域。然而,其背后的塑料包装污染问题日益凸显。2025 年 7月 1 日,合肥市善水环境保护发展中心发布了《现制饮品品牌企业包装减塑评价报告》,深入剖析了 2024 年现制饮品品牌的减塑情况,提出现制饮品品牌减塑建议。

一、现制饮品行业包装现状:塑料污染严重

现制饮品以新茶饮和现磨咖啡为代表,市场规模扩张迅速,2022 年达 4213 亿元,预计 2027 年将增至 1.03 万亿元。但行业包装极度依赖一次性材料,如纸杯、塑料杯、热封盖膜、一次性吸管和打包袋等,大多为一次性塑料或含塑料的复合材料。根据往期数据观察,合肥市四大行政区 309 家奶茶门店一天就能消耗 12.97 万个一次性塑料杯,外卖点单时部分品牌塑料包装多达 15 件。即便部分品牌将一次性塑料吸管和外带包装袋换成 PLA 材质,实际降解效果不佳,根据清华大学环境学院与中石化2022 年9月联合发布的《可降解塑料的环境影响 评价与政策支撑研究报告》称:近 97% 的可降解塑料流向焚烧和填埋设施,真正进入可降解环境的不足 0.01% 。

二、减塑必要性:政策、市场与企业发展的共同诉求

从政策监管层面看,国内外政策对塑料污染治理愈发严格。国内 “新限塑令” 明确了不同阶段限制使用不可降解塑料制品的要求,《商务领域经营者使用一次性塑料制品管理办法》也对餐饮企业使用一次性塑料制品进行规范。国外方面,新茶饮企业出海面临诸多挑战,欧洲市场准入准则高,东南亚国家生态压力大,沿用传统包装模式可能遭遇政策合规风险与市场准入壁垒 。

消费者对绿色包装和可持续消费的关注度与日俱增,超 70% 的消费者关注产品健康属性,愿意为可持续产品支付溢价,绿色包装成为购买决策的重要考量因素。此外,在企业发展方面,ESG 建设已成为上市企业的必选项,全球主要交易所加快推进 ESG 信息披露强制化进程,企业减塑有助于提升可持续发展水平,增强投资者信心。

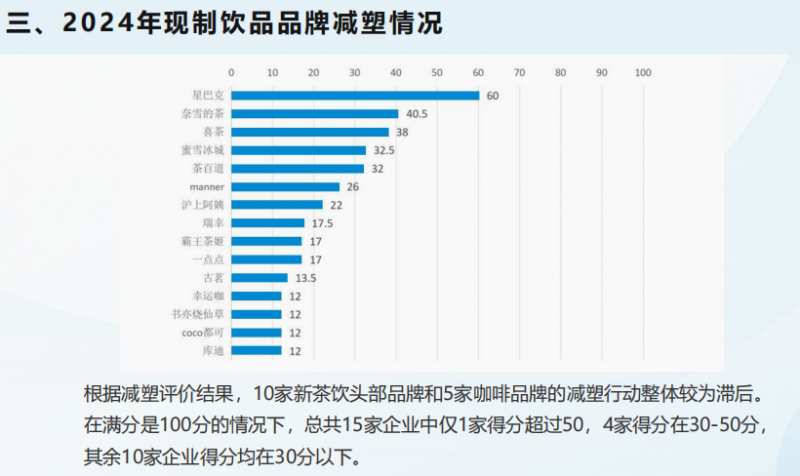

三、2024 年现制饮品品牌减塑情况:整体滞后,亟待提升

在对 10 家新茶饮头部品牌和 5 家咖啡品牌的减塑评价中(满分 100 分),仅有 1 家企业得分超 50 分,4 家得分在 30 - 50 分,其余 10 家均在 30 分以下。这表明现制饮品企业减塑行动整体滞后,多数处于准备阶段。进一步分析发现,企业普遍存在减塑战略布局缺失、目标不清晰的问题,导致减塑工作缺乏连贯性和前瞻性。

同时,减塑相关信息披露不充分,多数品牌公布的减塑数据有限,且较少测算和公开实际环境效益。减塑行动力度不足且形式单一,可替代行动、促循环行动等执行力度和覆盖范围不足,多依赖塑料杯回收再利用,在自带杯减免、循环杯使用等方面进展缓慢。减塑理念宣传推广力度小,像奈雪的茶、喜茶等自带杯减免政策宣传不足,消费者知晓率和使用率低 。

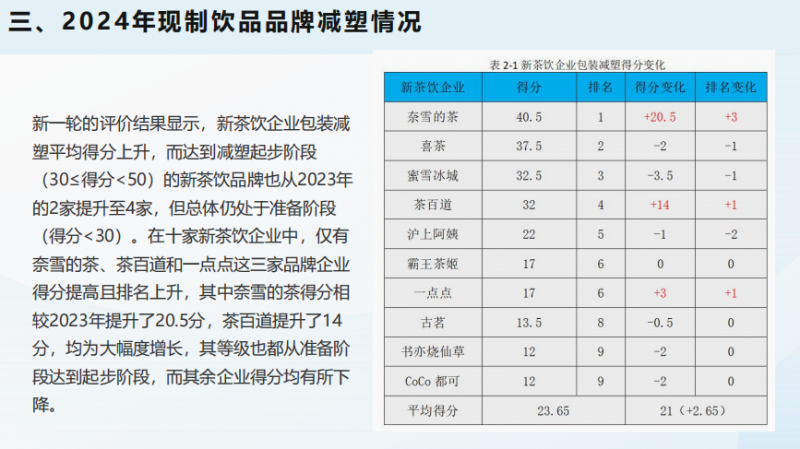

四、新茶饮品牌减塑得分分析:部分企业积极探索,成效初显

新一轮的评价结果显示,新茶饮企业包装减塑平均得分上升,而达到减塑起步阶段(30≤得分<50)的新茶饮品牌也从2023年的2家提升至4家,但总体仍处于准备阶段(得分<30)。在十家新茶饮企业中,仅有奈雪的茶、茶百道和一点点这三家品牌企业得分提高且排名上升,其中奈雪的茶得分相较2023年提升了20.5分,茶百道提升了14分,均为大幅度增长,其等级也都从准备阶段达到起步阶段,而其余企业得分均有所下降。

奈雪的茶和茶百道在此次评价中得分提升明显。奈雪的茶连续三年披露 ESG 报告,提升了包装材料使用议题的重要性,在减塑战略和信息透明方面得分显著提升。其在点单小程序设置 “绿色奈雪” 专栏,线下点单机器展示宣传标语,使得公众沟通与传播得分提升。茶百道 2024 年上市后发布 ESG 报告,将减塑纳入发展战略,并联合美团等开展塑料包装回收行动,从其减塑得分从准备级迈入起步级。

这两家企业得分提升,一方面得益于上市后 ESG 合规与信息披露压力,资本市场对 ESG 合规的要求促使企业完善减塑管理框架;另一方面,全球化布局和消费市场需求转型也发挥了推动作用,企业为适应海外市场严格环保要求和满足消费者对可持续品牌的价值认同,积极优化包装设计,推进减塑行动 。

五、未来减塑行动建议:多方协同,共促绿色发展

对于处于不同发展阶段的企业,应采取不同的减塑策略。中等发展阶段的星巴克,需在中国市场强化系统化减塑布局,加速循环杯规模化试点,推动包装标准化和再生材料技术创新,构建区域性回收联盟与闭环体系;起步阶段企业要建立减塑行动框架,明确量化指标,提升数据披露颗粒度,开发减塑碳账本功能。同时,突破回收依赖,探索多元替代方案,如推广堂食可重复使用杯子,外带场景推出共享循环杯服务 ;针对占比超三分之二的准备阶段企业,当务之急是建立整体减塑政策、目标和策略,依据 3R 原则制定减量行动方案,加强信息披露和公众沟通,引导消费者养成减塑习惯。

在政策层面,政府和行业协会应完善标准与监管体系,制定包装设计标准,将外卖包装减量纳入环保税减免范围,给予减塑成效显著的企业税收优惠。搭建公共循环基础设施,支持跨品牌循环杯共享,对建设回收分拣中心的企业给予补贴和奖励。创新市场化激励机制,设立绿色包装创新基金,引导外卖平台对环保订单给予流量支持,营造 “环保即收益” 的市场氛围。

现制饮品行业减塑虽面临诸多挑战,但在政策引导、企业努力和消费者支持下,有望实现绿色转型,减少塑料污染,推动行业可持续发展。